紙には「目」がある

紙には「目」がある

今日は紙の目について話をします。

皆さんは紙には目があるということをご存知でしょうか。

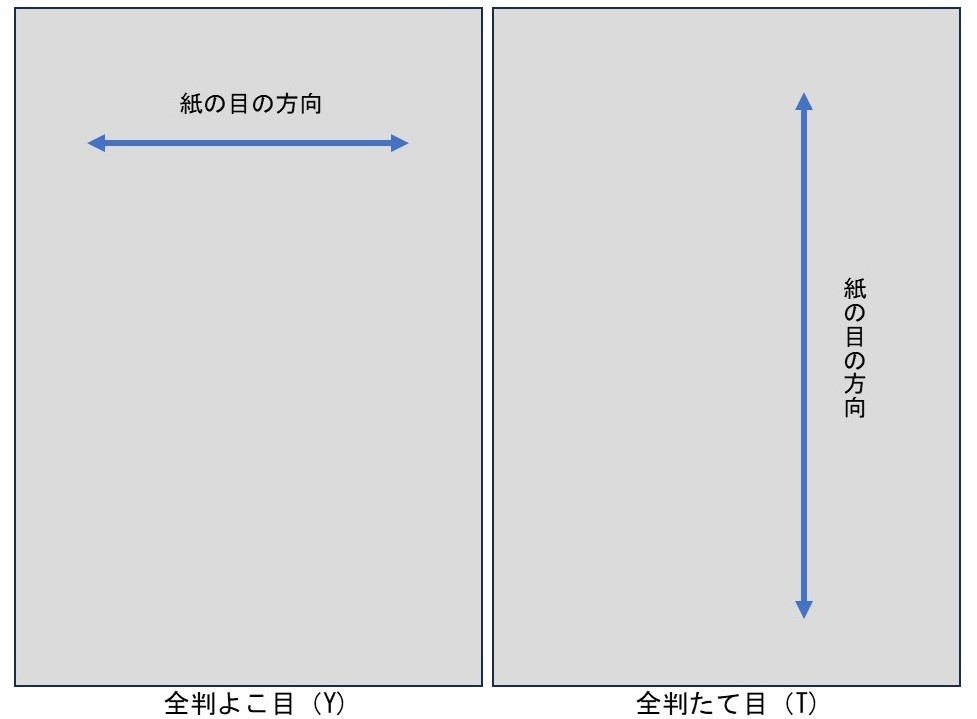

製紙会社で、大きな抄紙機で抄紙をしますと、ハバ数メートルの巨大なトイレットペーパーのような紙ができます。これを必要に応じて裁断したものが印刷用紙として流通するわけですが、この抄紙の方向、トイレットペーパーでいえば長い方向に、紙の流れ目ができます。流れ目に沿った方向(「順目」と言います)は、紙を折ってもきれいに折れるし、破ってもきれいに破れます。

たとえば、書籍などを作るときにこの紙の目を意識して作らないといい本にはなりません。出来上がった本に対して縦に目が走っていないと(「逆目」といいます)ページがめくりにくくなります。表紙が柔らかい並製本の場合に、表紙が逆目だったりすると最悪で、表紙を糊付けした本の背中がきれいにならなかったり、表紙がめくりにくくなったりします。

逆目の本は、私どもは触ればすぐわかりますが、本屋さんで流通している本でも結構見かけます。一般の方はなんとなくめくりにくいなと感じても、原因がわからないと思います。全判の用紙から印刷用の用紙として取る場合に、その取り具合で効率的に取るためにときどき目を無視して本を作ってしまうことがあります。簡易な本はそれでもいいわけですが、本格的な本は紙の目をきちんと計算して作らないと扱いにくい本になってしまいます。

表紙と本文がきちんと紙の目が揃えてあって、小口がきれいに断裁された本は、持った感じもいいし、めくりやすくて、読みやすいものです。

紙の目以外にも、本作りには読みやすくするためのさまざまなこだわりがあります。今はコンピュータで組版されますからほとんど自動で調節されますが、岩波書店などの老舗の大手出版社は自社の活字フォントを持ち、文字の組版のしかた、組版ルールにも独自の工夫があります。たとえば、句読点が行頭にくることはありませんが行末に来たらどうするか、追い込むのかぶら下げるのか。行頭に来るカッコは真ん中に来るのか上に来るのか、下に来るのか、行中に来たらどうするのか。細かくみると本(出版社)によって違いがあります。

これら読みやすくするための先人のこだわりが忘れられ、あるいは無視されて本が作られるのは、まことに味気ない気がします。